柔軟な働き方の推進がなされている昨今、始業時間と終業時間を社員の裁量に任せる「フレックスタイム制度」は、ワークライフバランスの確保など様々なメリットを生むものとして導入が拡大しています。その一方で、新たにフレックスタイム制度を導入する場合には、就業規則における詳細な要件の制定や勤怠管理ツールの利用など、幾つかの事前準備が不可欠です。今回はそんなフレックスタイム制導入のための事前準備について解説します。

フレックスタイム制とは?

フレックスタイム制は、1ヶ月を上限とする一定期間(以下、清算期間と記述します)内の総労働時間を決めておき、労働者は決められた条件の中で、各労働日の労働時間を自主的に決定して働くという制度です。この制度は、始業時間と終業時間を従業員が自ら決定できるので、労働時間の柔軟性を実現するものとして利用されています。

関連記事:

・効率的な働き方を実現!フレックスタイム制とは

フレックスタイム制の事前準備について

フレックスタイム制を導入するための事前準備として、就業規則を作り、労使協定を締結する必要があります。場合によっては、勤怠管理ツールの利用も必要になります。以下ではそのような事前準備について解説していきます。

就業規則の作成

フレックスタイム制を導入するためには、就業規則またはこれに準ずるもので、始業時間と終業時間を従業員の決定に委ねることを定める必要があります。この際、労働者が決定できるのは始業時間と終業時間の双方であるとしなければフレックスタイム制にはならないことに注意しましょう。就業規則を作成したら、所轄労働基準監督署長に届け出る義務があります。

関連記事:

・【資料ダウンロード可】就業規則の作成方法を解説!

就業規則について以下の記事にまとめています。より詳しく知りたい方は、参考にしてみてください。

【資料ダウンロード可】就業規則の作成方法を解説!

労使協定の締結

フレックスタイム制の枠組みを労使協定によって定める必要があります。労使協定に記述しなくてはいけない要件を確認しましょう。

- 対象となる労働者の範囲

フレックスタイム制導入にあたり、対象となる労働者の範囲を決める必要があります。個人単位、グループ単位、部署単位、会社全体など様々な範囲で設定することができます。

- 清算期間について

労働時間を定める期間である清算期間についても詳しい規定が必要になります。3か月以内であれば何日でも可能ですが、給料の計算の兼ね合いから1ヶ月に設定するのが一般的です。また、清算期間の起算日についても、1日や16日のように具体的に決定します。

働き方改革関連法の施策により、2019年4月から生産期間の上限が3ヶ月に延長されました。詳しくは以下の記事にまとめています。

フレックスタイム制清算期間見直しについて解説!

- 清算期間内の総労働時間

清算期間の次は、総労働時間を決める必要があります。総労働時間とは、労働者が清算期間内に労働しなくてはいけない時間で、いわゆる所定労働時間です。フレックスタイム制では、定めた総労働時間を超えて働いた場合には残業代が支払われ、働いた時間が不足する場合にはその分の賃金をカットすることができます。

この総労働時間は、1週間の労働時間の合計が40時間(一部の事業では44時間)以内になるように設定しなくてはいけません。そのため、たとえば清算期間を1ヶ月に設定したとすれば、1ヶ月の日数によって総労働時間の上限が変わることに注意しなければなりません。労働時間を1週間に40時間以内にしなくてはならないとすると、ひと月が31日の月は177.1時間が総労働時間の上限ですが、28日の月は160時間が総労働時間の上限になります。この場合、全体として160時間以内の総労働時間を定めるか、月によって総労働時間を変えることになります。

- 1日の標準労働時間の決定

1日の標準労働時間は、有給休暇取得の際に労働したとみなす時間の計算に利用するために必要となります。基本的には、総労働時間を清算期間における所定労働日数で割ることで算出される時間を1日の標準労働時間とします。たとえば1日の標準時間が7時間と決められていて、有給休暇を1日取得したら、その日は7時間労働したとみなされます。

- コアタイムとフレキシブルタイムの決定

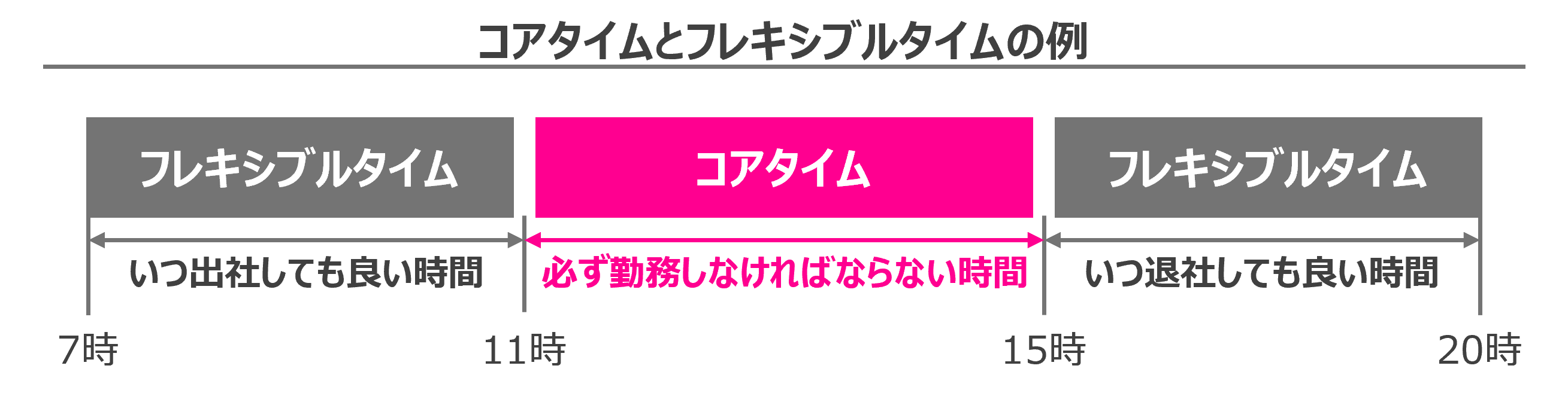

コアタイムとは、労働者が1日のうちで働かなくてはいけない時間のことです。制度として必ず定めなければいけないという訳ではありませんが、フレックスタイム制導入後にも打ち合わせなどを入れやすくするためにコアタイムを設ける場合があります。他方のフレキシブルタイムとは、労働者が1日のうちで働くか否かを選択することができる時間のことです。フレックスタイム制では、始業時間と終業時間が自由ですが、フレキシブルタイムを設けることである程度の時間の範囲を設定することができます。

これらコアタイムとフレキシブルタイムの設定についても、労使協定で規定する必要があります。一般的には、両者を組み合わせる場合が多いと言えるでしょう。たとえば、午前7時から午前11時をフレキシブルタイム、午前11時から午後3時をコアタイム、午後3時から午後8時をフレキシブルタイムにするといったことが考えられます。もちろん両者ともに設定しないことも可能です。ただし、始業時間と終業時間を決める自由が極端に少ないようなコアタイムとフレキシブルタイムの設定は、フレックスタイム制の意義を損なってしまうので気をつけましょう。

以上の全てを労使協定の事項として盛り込みます。この労使協定は、締結の義務はありますが、所轄労働基準監督署長に届け出る義務はありません。

ツール導入

就業規則の作成と労使協定の締結が終われば、フレックスタイム制を導入することができますが、円滑なフレックスタイム制の管理には、勤怠管理ツールの導入も検討すると良いでしょう。

たとえば、フレックスタイム制では使用者は労働者の労働時間把握の義務があります。労働時間を自己申告制にすることも可能ですが、それでは割増賃金の未払いや長時間労働などの問題に繋がる懸念を払拭できません。勤怠管理ツールによって適切に労働時間を管理することは、この問題の解決につながります。

勤怠管理ツールについて、以下の記事にまとめています。より詳しく見たい方は参考にしてみてください。

最適な勤怠管理システムの選び方!サービス比較で見る、効率的な業務のポイント

まとめ

フレックスタイム制は、柔軟性が上がる一方で、今までの管理システムでは正常に対処できない問題も出てきます。将来起こりうる問題をあらかじめ予測して、労使協定の条項を詳細に詰めたり、労働時間管理ツールを利用したりするなどの事前準備がフレックスタイム制の成功のカギとなります。